Запомнилось, когда я сдавала вступительные экзамены по живописи, рисунку и композиции в Одесское театрально-художественное училище, с нами поступала чудаковатая девочка. Она пришла на экзамен с учебными пособиями для начинающих, где пояснялись на примерах самые базовые художественные термины: «падающая тень», «рефлекс» и пр. Без ложной щепетильности она разложила все эти учебники прямо на полу рядом со своим мольбертом. Для нас, абитуриентов, за плечами которых были художественные школы, подготовительные курсы, это казалось полной авантюрой. Веселило это и членов приёмной комиссии, которые сбежались на неё посмотреть. Когда Катя всё-таки поступила, уже никто не потешался над юной плутовкой: она оказалась одним из сильнейших на курсе живописцев и графиков.

Наверное, примерно такое же насмешливое отношение в профессиональной среде вызывали художники, относительно поздно приступившие к занятиям живописи. А таких немало. Например, Василий Кандинский, признанный в научной академической среде специалист по праву, вдруг в 30 лет отказался от престижной должности профессора юриспруденции в университете Тарту ради искусства. Предшествовало этому радикальному решению посещение выставки импрессионистов в 1895 году в Москве, которое вернуло будущего выдающегося абстракциониста к забытому детскому увлечению живописью, отвергнутому родителями. Кандинский получил мировое признание, объездил разные континенты с выставками и участвовал в ключевых художественных проектах своего времени (например, преподавал в знаменитой высшей дизайнерской школе Баухауз).

Но были и художники, для которых «поздний старт», позднее обращение к своему призванию и отказ от прежнего привычного образа жизни оказались более рискованными и не всегда понятыми современникам — настоящей «жизнью на ветру». Так Ван Гог начал заниматься живописью поздно, в 27 лет, после ощущения невозможности растратить свою жизнь на чуждую ему торговлю или на карьеру в церковной лютеранской среде. Для великого голландца казалась дикой сама постановка отцом-священником вопроса о карьере в церкви — Богу в церкви можно служить через скромное служение нуждающимся (например, служение провинциальным пастором-проповедником в шахтёрском посёлке), а не с мыслью о продвижении вверх по карьерной лестнице. Ван Гог, несмотря на признание коллег-живописцев (только Ренуар, один из успешнейших художников своего времени, говорил о нём: «Он переплюнет всех нас!»), при жизни не мог продать почти ни одной своей картины, и вынужден был жить на иждивении брата. Хотя сегодня его картины — одни из самых дорогостоящих и востребованных на мировых аукционах (3 полотна входят в топ-10 самых дорогих). Такая горькая ирония судьбы.

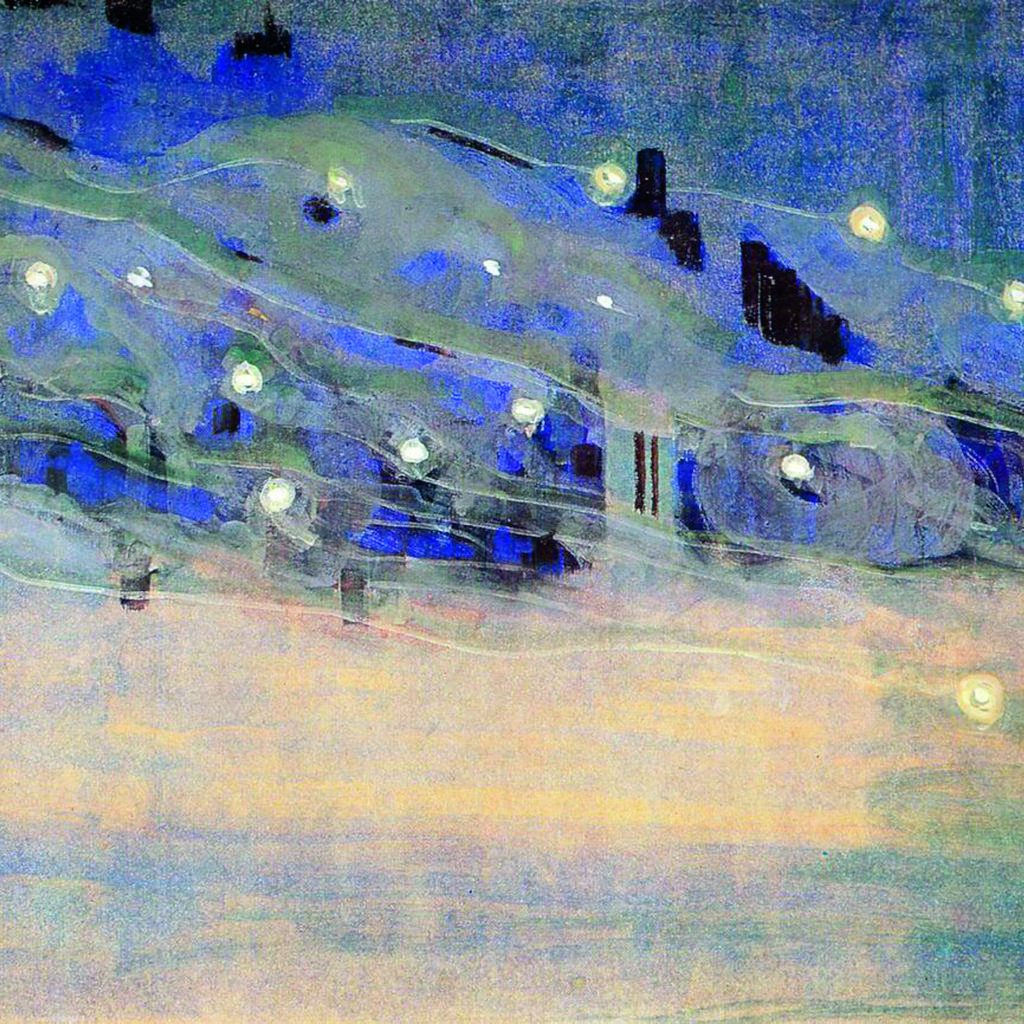

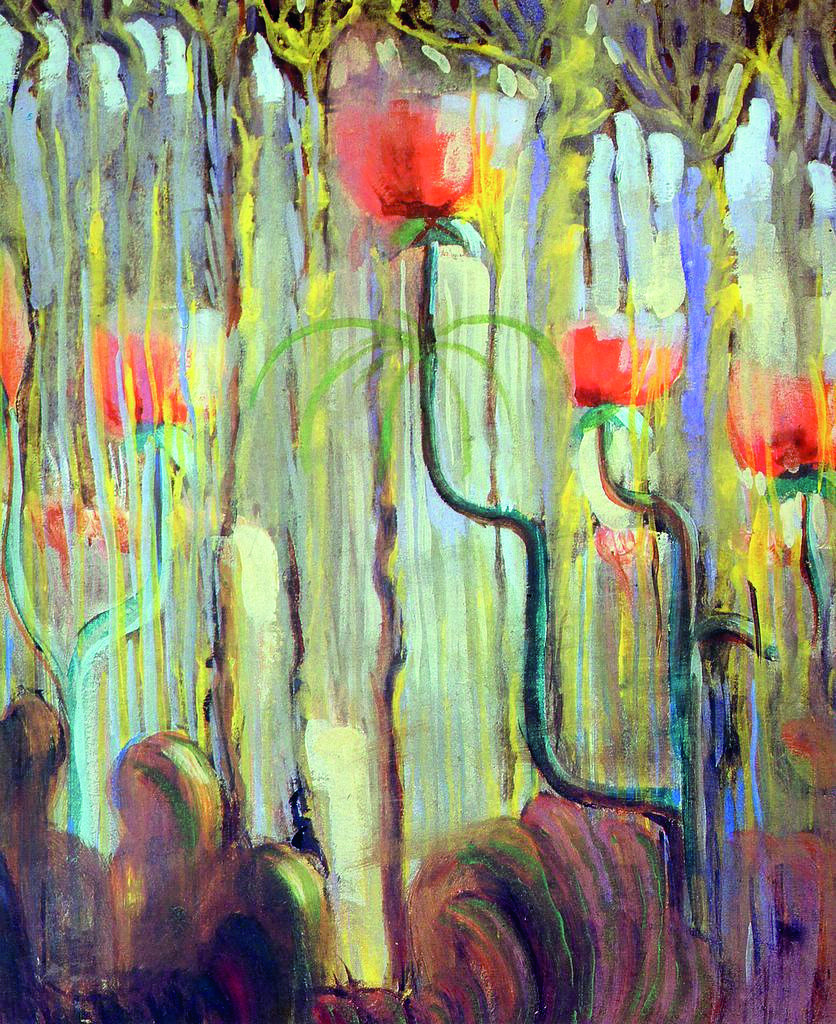

Или другой пример — Микалоюс Чюрлёнис. В 28 лет он, уже состоявшийся классический композитор (создал первое в истории Литвы симфоническое крупное произведение и до сих пор признан самым ярким литовским композитором), вдруг обратился к живописи: сначала робко, оправдываясь перед близкими, что это лишь увлечение «выходных дней» (ничего незначащее разрисовывание открыток друзьям), а затем почти полностью посвятив себя холстам и краскам. Кто-то, как презрительно Максимилиан Волошин, называл его «дилетантом», кто-то признавал его талант, как художники объединения «Мира искусства», и даже считали «гением». И, тем не менее, гений жил впроголодь, не хватало денег даже на такие важные для него занятия живописью — доходило до того, что художник, не имея средств, бережно собирал кусочки засохших красок и использовал их вторично.

*

Последние события моей жизни вновь и вновь опровергают предположение, отстаиваемое психоаналитиками, о предзаданности судьбы и характера человека детством. Христиане знают, что человек больше всякого детерминизма: будь то травмирующее или счастливое детство, исторические и культурные условия, расположение звёзд, влияние собственного имени на твою личность, как бы красиво ни представлял последнее в своей «Ономатологии» о. Павел Флоренский под влиянием каббалы.

Но всё-таки нельзя отрицать, что детство — это тот важный багаж, который человек может «перерастать» или прогибаться под его тяжестью, а может и использовать как ресурс для дальнейшего развития. Для Микало́юса Константи́наса Чюрлёниса (1875 – 1911) детство оказалось таким питательным источником творчества. Родившись в небогатой многодетной семье в литовском городе Варена, он причудливым образом соединил привитые родителями любовь к музыке и связь с природой, с землёй в своих музыкальных произведениях и полотнах. Его отец был преинтересным персонажем: крестьянин, служивший органистом в деревенском костёле и с раннего детства обучавший сына игре на фортепиано и органе. Именно музыка связала родителей Чюрлёниса: мать, этническая немка Адель, влюбилась в его отца под очарованием его игры на органе. Да и рос мальчик в живописной южной части Литвы, которую называли Дайнава: здесь издавна слагали очень красивые дайны (песни), которые мать часто напевала сыну. Чюрлёнис рос настоящим музыкальным вундеркиндом: в 6 лет Костик уже играл по воскресеньям в костёле во время мессы! Возможно, от отца унаследовал Чюрлёнис и меланхоличную сторону своего характера, чувство внутреннего одиночества и неприкаянности. Отец был человеком странным: неожиданно бросил семью, несколько лет скитался, бродил по лесам Урала и Сибири, строил лодки, чтобы на них кататься. Потом, также непредсказуемо, вернулся к родным: Адель простила мужа и продолжила рожать ему детей (всего было пятеро сыновей и четыре дочери).

Судьба рано улыбнулась трудолюбивому, влюблённому в музыку, мальчику: друг семьи, образованный доктор Юзеф Маркевич ходатайствовал о помощи одарённому ребёнку перед князем Михаилом Огинским, страстным любителем музыки. На долгие годы Огинский, родственник автора знаменитого полонеза «Прощание с Родиной», стал покровителем юного Чюрлёниса: с 14 лет ребёнок обучался в его музыкальной школе и играл в оркестре популярную музыку в Плунге; затем князь проспонсировал его обучение в Варшавском музыкальном институте.

*

Идея синтеза музыки и живописи, прославившая литовца, не была открытием исключительно Чюрлёниса. До него само понятие «световой слух» ввёл русский композитор Н. А. Римский-Корсаков.

Биографы связывают идею синтеза с физиологической особенностью литовского гения: у него была синестезия — непроизвольная системная реакция мозга, возникающая на определённые сенсорные переживания и выражающаяся в способности «видеть звуки», «слышать цвет», «чувствовать слова на вкус» и т.д. Все дети рождаются с синестезией, но лишь часть сохраняет эти способности во взрослой жизни (4,4 %, по данным Джулии Симнер). Многие выдающиеся деятели культуры были синестетиками: Н. А. Римский-Корсаков, А. Н. Скрябин, Оливье Мессиан, В. В. Кандинский, В. В. Набоков, Арнольд Шёнберг и др.

И всё-таки было бы несправедливым связывать необычайный дар Чюрлёниса с одной физиологией. Сама идея синтеза задавала общую тональность культурной жизни эпохи. «Наше время снова волнуется жаждой синтеза», — находим в программном издании эпохи «Логос», наполненном категориями В. С. Соловьёва. Синтетический взгляд на мир, попытка совместить часто несовместимое отражается и в книгах, которые читает Чюрлёнис: Библия и Ницше, древнеиндийская философия и поэзия, математика и естествознание (за неуёмную жажду знаний и интерес к самым разным сферам, растущие скорее вширь, а не вглубь, студенты-однокурсники даже прозвали его когда-то «литовский медведь»). Отсюда и религиозный пафос, и мистицизм искусства литовского художника, и попытка передать не столько своё визуальное ощущение музыки, сколько оформить своё визуальное восприятие мира с помощью музыкального инструментария (построение живописных циклов по принципу сонаты, использование ритма повторяющихся элементов на полотнах и пр.).

*

Однако, хотя Чюрлёнис и воплощал собой многие ключевые культурные тенденции эпохи, он был слишком новатором даже для своего времени. «Чюрлёнис, думается, прежде всего — одинокий человек по своему положению в современной культуре, в частности, по своему промежуточному и как бы нейтральному положению между областями отдельных искусств», — напишет о нём позже Вячеслав Иванов. Сам выдающийся литовец предчувствовал свою уязвимость, неуспех своих работ у многих современников и, как следствие, неустроенную бытовую жизнь, на которую он обрекал себя и близких: «Я слишком легко раним, слишком близко всё принимаю к сердцу, чужих людей не люблю и боюсь их, жить среди них не умею. Деньги меня не привлекают, ожидает меня нужда, сомневаюсь в своём призвании и таланте и ничего не достигну», — писал он своём дневнике. Вот почему этому очень «живому, сердечному, скромному, открытому человеку» всё чаще приходилось бороться с накатами депрессии. Его первая влюблённость в сестру друга, композитора Э. Моравского, и предложение брака было отвергнуто родителями возлюбленной именно по причине неустроенности жениха. Занятия живописью не приносили абсолютно никакого достатка — приходилось постоянно давать уроки музыки, которые находили для него друзья-художники. А надо сказать, друзей у него было достаточно, они искренне боролись за благоустройство судьбы Чюрлёниса. Товарищи очень любили его: «Когда Чюрлёнис был с нами, все мы становились лучше. Рядом с ним не могло быть ни плохого человека, ни злых чувств. Он разливал вокруг себя какой-то свет», — вспоминал Моравский.

И даже позже любовь и поддержка супруги Софии Кимантайте, с которой он познакомился, когда брал у неё уроки литовского языка (сам Чюрлёнис говорил по-польски и по-русски), всё реже помогала справляться с накатывающими волнами тоски.

В 1909 году, после провала его самого масштабного проекта — занавеса для общества «Рута» (4х6 м) — у такого ранимого и восприимчивого Чюрлёниса обнаружилось психическое заболевание. Беременная супруга вынуждена была поместить его в клинику для душевнобольных «Красный двор» под Варшавой. Туда же принесла показать мужу их новорождённую крошку-дочурку.

Пребывание в санатории из-за непрофессионального, грубого лечения только ухудшило состояние измученного Чюрлёниса. Врачи запретили художнику рисовать, что окончательно надломило его. Хотя через арт-терапию его можно было спасти. Именно так помог справляться с психическим заболеванием современнику Чюрлёниса, выдающемуся экспрессионисту Эдварду Мунку его друг, доктор Линде, который заметил, что занятия живописью действуют целительно на его пациента.

В 1910 году после прогулки в лесу Чюрлёнис очень символично простудился от ветра, заболел воспалением лёгких и умер от кровоизлияния в мозг. Римас Туминас позже напишет о Чюрлёнисе: «У него вся жизнь была на ветру».

*

Венцом творения называет человека Писание, но это наиболее совершенное творение и самое уязвимое. Наверное, потому, что единственное способно осознавать свою уязвимость. Неслучайно Блез Паскаль назвал человека «мыслящим тростником». «Жизнь на ветру» — характеристика не только по-настоящему трудной биографии М. К. Чюрлёниса, но и модус существования, по большому счёту, каждого из нас, в большей или меньшей степени. Как принимать собственную уязвимость, «жизнь на ветру»? Вот, пожалуй, главный вопрос каждому из нас…